2023/05/11

※MA:マーケティングアドバイザー いがらし部長:営業部の責任者

真弓課長:弊社のやり手マネージャー兼SE

【セミナーのお知らせ】

弊社が会員となっている、一社)秋田RPA協会が主催する特別DXセミナーのお知らせです♪

連休明け5/12に開催しますので、皆様是非「今が旬」のDXを感じて頂ければと存じます。

ご参加お待ちしております。

『アナログ会社こそデジタル革命!秋田で始めるDXの第一歩』

「スケジュール・内容」

【日時】 2023年5月12日(金) 11時00分~11時50分

【会場】 オンライン開催

【募集定員】

約60名(対象:秋田県内の企業経営者など)入場無料(事前予約必要)

【内容】

基調講演:COCO CONNECT株式会社(コココネクト社)

代表取締役社長 竹内 瑞樹 氏

【主催】

一般社団法人秋田RPA協会

【後援】(予定)

秋田市・秋田商工会議所

【協力】

エイデイケイ富士システム株式会社、一般社団法人創生する未来

お申し込みはこちらのURLで。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6FFk6oCJn4NNOFz6BLl0GCzXRmLR-2oPhCWSHPql-HrSIHQ/viewform

【調査協力のお願い】 ※前回からの再掲です。間もなく開始予定です!

秋田RPA協会で毎年実施している秋田県内企業のICT実態調査、第4回目ですが、2023年6月1日から調査を開始致します。

Webでの回答となりますが、皆様のご協力を是非よろしくお願いします。調査のWebは以下のURLとなりますので、どうぞよろしくお願いします。

また昨年の実施結果も併せて以下のURLとなります。ご参考にして頂ければ幸いです。

第3回「秋田県内の企業におけるICT導入実態と景況感に関する調査」結果報告 | 一般社団法人 秋田RPA協会 (rpa-akita.jp)

今回の秋田県内の企業調査のポイントはようやく終息の兆しを見せ始めた新型コロナウイルス、しかしウクライナ戦争によるグローバルな経済不況による景気の停滞感のなかでの、2023年の景況感とIT活用実態の現況を知ることはとても大きな意味を持つことが極めて重要と言えます。

一般社団法人 秋田RPA協会 事務局

みなさん、こんにちは。

エイデイケイ富士システムの尾張谷です。

ゴールデンウィーク明けのあきたDX通信営業コラムでございます。みなさま、ゴールデンウィークはいかかお過ごしだったでしょうか。

休みの取り方で9連休だった方もいらっしゃるかと思います。新型コロナ感染症が5類になる直前ということで、ここ数年からみれば、大変賑わいをみせた連休だったかと思います。

では、早速、本題に入ります。

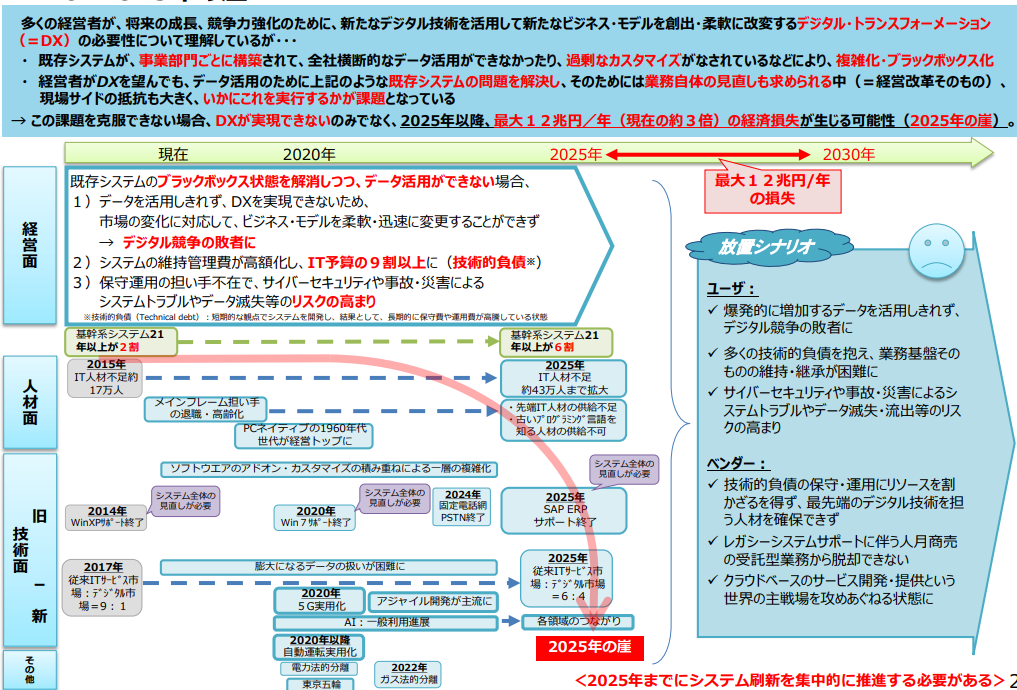

今回は、「2025年の崖」について、少しお話をさせていただきます。このコラムを読んでいただいている方の中には聞かれたことがある方もいらっしゃるキーワードかと思います。

この「2025年の崖」とは、2018年に経済産業省が発表したDXレポートに出てくるキーワードです。

そこでは、デジタル・トランスフォーメーション(=DX)の必要性について理解しつつも、既存システムが部門ごとに分かれて構築され、横断的なデータ活用ができなかったり、過剰なカスタマイズにより既存システムが複雑化、ブラックボックス化されていたり、そのための維持管理費が膨れ上がったり、システムの保守運用する人材が不足することで、企業の負債・負担が増大することが予測され、その経済的損失が大きくなることを警告しています。

経済産業省の試算では、2025年時点で、

①構築から21年以上たつレガシーシステムが全体の6割を占める。(2018年時点で2割)

②IT人材が43万人不足する。(2015年時点で17万人)

③大手ERPのサポート終了

上記のような事柄により、2025年が転機と考えたようです。

コラムを読んでいる方の中には、思い当たる節もあると思います。

まず、1つ目のレガシーシステムについてですが、構築から21年以上経ったシステムというのは、システムがその企業の業務に合わせた形でカスタマイズされ、それにより複雑化、もしくは、システムの仕様をわかっている社員が特定の社員である場合が多いようです。

弊社への問い合わせも、現在稼働しているシステムを知っている社員が辞めてしまった、または、高齢化により将来的に辞めてしまうことを想定しているため、このタイミングで見直しをし、再構築を検討しているといった内容のものも多くなってきています。

特に、業務に合わせたカスタマイズを含む場合は、業務自体の見直しが必要不可欠なので、より一層時間がかかってしまうことが多いので、ある程度、先を見据えた全社的なプロジェクトとして活動をする必要があります。

2つ目のIT人材については、1つ目の属人化にかかわることでもありますが、企業の中には、IT部門だけ専門に担当する社員を置くのが難しい企業もあります。また、そもそもITスキルを兼ね備えた人材もそう多くはないのが実情のようです。

弊社のお客様の多くも、総務部や業務部の担当者様がIT部門を兼務していることが多く、通常業務が多忙な中、レガシーシステムの刷新や、新しい技術の導入などは二の次になってしまうことが多いように感じます。

絶対数的な人手不足も顕著な中で、どのようにIT人材を確保し、またスキル向上を目指した育成をしていくか難しい課題でもありますが、この人材の確保、育成は急務です。

では、2025年の崖を回避するにはどうしたら良いか?

先ほど、ご紹介した経済産業省のDXレポートには、対応策も記載されております。

例えば、「DXを推進するための新たなデジタル技術の活用とレガシーシステム刷新に関するガイドライン」の策定、企業自身がITシステムの全体像を把握できるように、「見える化」指標と診断スキームを構築する、などが記載されております。なかなか、どこから着手すればいいのか、悩むこともあるかと思います。

ここからは、少し宣伝にもなりますが、弊社では、そのようなレガシーシステムの刷新を目指した業務の見直し、人材不足を補うためのITツールの導入などをサポートすべく、システムの上流工程に特化したチームを社内に発足しております。

以前、私のコラムでも少しお話をさせていただきましたが、弊社には、ITC(ITコーディネーター)資格を保持する社員が複数名在籍しており、そのメンバーで先ほどのチームは構成されております。

このコラムを読んでいる各企業様においても、少なからずICT技術を企業活動へ取り入れたい、既存システムの将来を考えた場合、刷新も含めて検討したいなど、課題をお持ちかと思います。今はまだ、安定した企業活動ができているかと思いますが、2025年以降を見据えたときに、どうすべきか早めのご検討は必要ないでしょうか?

前述したとおり、既存システム、業務の見直しや、システムが属人化していることへの不安により、問い合わせも少しずつ増えてきております。

そんな中、弊社では、先ほどのチームを中心に、現状業務の把握から、現場ヒアリング、課題問題点のまとめ、改善計画と業務の見直しによる、改善提案など、システムの刷新、ITツールの導入に関連する超上流の工程からご支援(伴走)が可能です。

ぜひ、いま一度、みなさまの現状を振り返り、気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

引用:経済産業省「D X レポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

<問い合わせ先>

エイデイケイ富士システム(株)

地域情報ソリューション課 地域営業担当

TEL:018-838-1173

参考まで、2018年のDXレポートの抜粋です。↓

----------------------------------------------------------------------

あきたDX通信>>>>> 編集長 伊嶋謙二 /// 編集スタッフ 伊藤真弓 /// 主幹:鈴木守 /// エイデイケイ富士システム株式会社 DXセンター

Copyright(C)、エイデイケイ富士システム株式会社、掲載記事の無断転載を禁じます。