2024/06/06

1.一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会設立

実は秋田RPA協会の4回目の事業報告会が5/30にあり、事務局のお手伝いをしていることもあって、今回のそのご報告をします。イベント案内と写真も掲載します。

▶プレスリリース秋田RPA協会2023年度報告-特別講演 (rpa-akita.jp)

今回の事業報告会は実は大きなエポックとなっていました。というのもここ5年間秋田RPA協会という名称で進めていた支援団体の名称が「一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会」ということになったんです。

なぜ名称変更に至ったのかは、会長のメッセージがWebに掲載されていますので、この場でも転載しますね。

▶一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会に生まれ変わります。 | 一般社団法人 秋田デジタル利活用推進協会 (rpa-akita.jp)

『秋田RPA協会は、秋田デジタル利活用推進協会として生まれ変わりました。正確には、IT/DXなどの新たな技術の進歩と変革が後押しした名称変更となりました。「秋田デジタル利活用推進協会」は少し説明的な感じも致しますが、結局のところ、実際の企業活動や経済活動にITやDXをいかにして上手く活用できるか、ここが肝心なところです。ツールとしてのIT/DXは主役ではありません。利活用できてこそツールの存在意味があるからです。

2019年9月に「秋田RPA協会」を立ち上げ、2021年4月には「一般社団法人秋田RPA協会」として法人化し、昨年度までRPA/DXの啓発と普及、そして活用提案を通じて、秋田県内における事業活性化と働き方改革のための支援を目的に、県内の経済振興に資する活動を行ってまいりました。

この間、新型コロナウイルス禍を経て、「RPA」は、広義の意味でのデジタル化やAIなどともにDXに包括されてきております。当協会もそのような実態に即した名称へと変更したく、当理事会で新協会名を検討させて頂き、会員の方々の賛同も得られることになり、「一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会」として活動をさらに加速していくことになりました。

秋田デジタル利活用推進協会の略称は「デジ活あきた」として、分かりやすいDXを企業や経済活動につなげることができるような協会活動を目指します。毎年実施している県内企業のIT/DX関連の定点調査などを活動のベースデータとして、より一層の普及、提案、教育などの支援活動を行って参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2024年6月1日

一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会

(旧一般社団法人 秋田RPA協会)

会長 齋藤 和美』

2.秋田大学での記念講演

併せて、同時に開催された記念講演ですが、今回は弊社から歩いて数分のところにある、秋田大学百周年記念会館で実施しました。講演者は秋田大学の景山教授です。秋田大学でもこのイベントをご紹介しています。(秋田魁新報社への新聞記事も触れています)

▶【メディア掲載情報】本学を会場とした活動報告会で本研究科 景山 陽一 教授が講演しました。 - 国立大学法人秋田大学 大学院理工学研究科・理工学部 (akita-u.ac.jp)

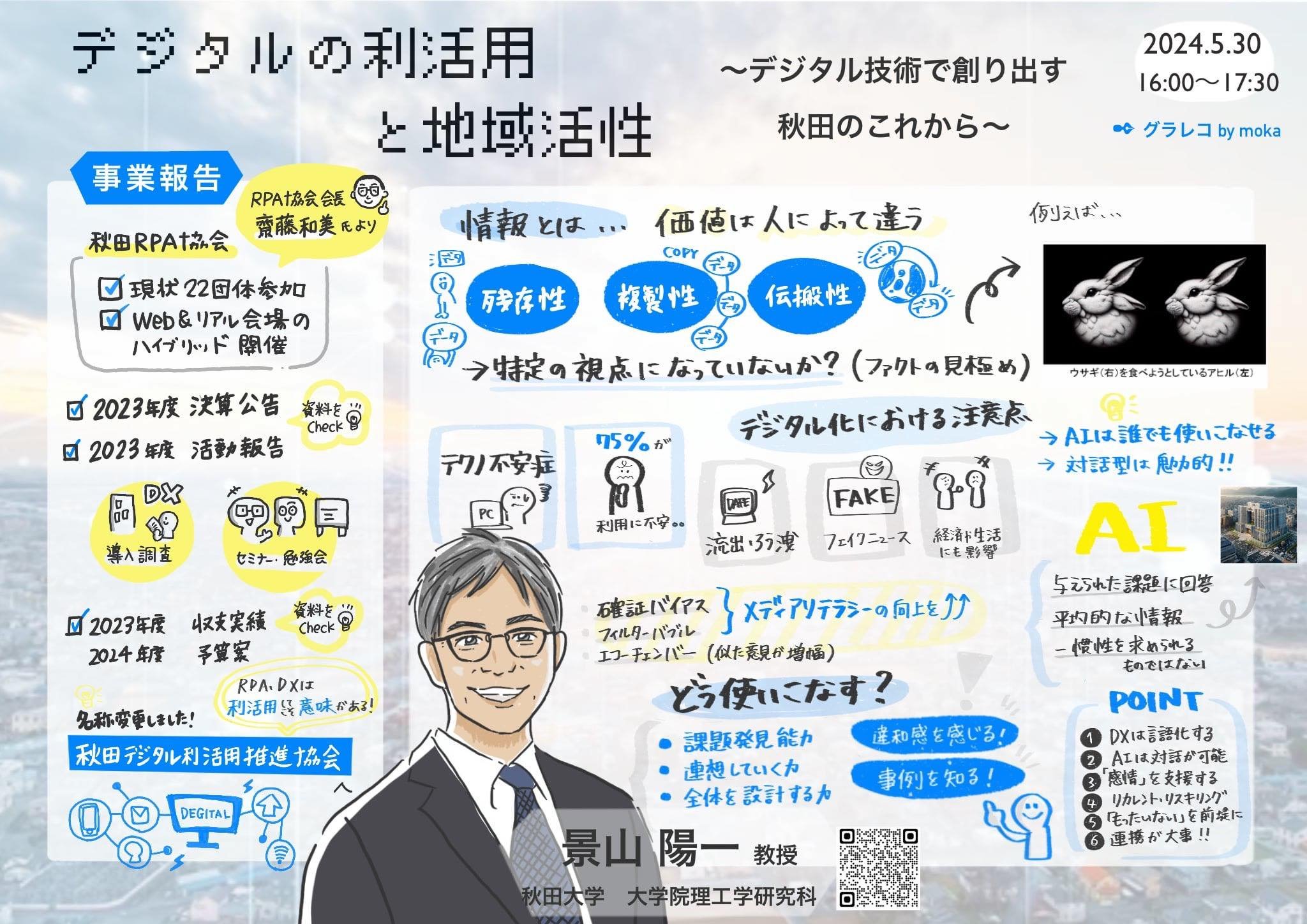

また、その講演を含むイベントの模様はグラレコを作成しましたので、ご覧になってください。

3. 第5回秋田県内におけるICT/DXの導入実態に関する調査

そして、MAが秋田魁新報社でコラムを連載している「あきたDX事始め」の元ネタである、第5回秋田県内におけるICT/DXの導入実態に関する調査が6月から始まります。

とっても大変ですが、経年で調査していますし、その最新の動向が一番早く知ることができるシアワセ!(おおげさか)、楽しみで仕方ありません。

それに、あきたDX通信、このメルマガですけど、今年の9月に100回をむかえます!

それにあわせて大きなイベントを計画しておりますので、秋田デジタル利活用推進協会実施予定の調査結果をこのイベントに合わせてご紹介、ご提案できると思います。

メルマガ読者の方も、是非この定点調査にご協力よろしくお願いします。

別途秋田デジタル利活用推進協会からのお願いのメールが届くと思います。また回答者にはもれなく調査結果のフィードバックを無料でお送りしますので、ご協力お願いします。

調査については今月のあきたDX通信で詳細をお伝えしますね!それでは。

みなさん、こんにちは。

エイデイケイ富士システムの尾張谷です。

新緑の眩しい季節となりました。天気が良いと清々しく、気持ちのよい時期ですね。

ただ、まだ朝夕の寒暖差が大きいので、みなさま、体調など崩れないようご自愛ください。

現在、私自身、お客様のDX推進に対して、より良い伴走支援ができるように勉強したり、セミナーに参加したり、各社の事例を含めた情報収集をしたりしております。そんな中で、ご縁があり、先日、東京の方でDXを推進している企業様へご訪問する機会に恵まれました。

訪問した企業様は、2社で、どちらの業種も製造業でした。詳細について、お話することができませんが、少しご紹介できればと思います。

1社目は、少量多品種の製品を取り扱っており、平均年齢31歳と、とても若手の社員が多い企業様です。

そこでまずは、社長様のDXに対する、考えや方針について伺うことができました。

そのお話の中で、「DXを導入しないと生き残れないという強い危機感」 を以前より感じており、そのため、全社的にDX推進に取り組んでいるとおっしゃっていたことが特に印象的でした。

その後、社内を見学させていただきましたが、いたるところで社員の方々が自らの業務効率化を目指した施策が展開され、iPadを多くの社員へ配ったり、Googleサービスを導入したりと、まずはデジタルツールやサービスを社員の方々へ与え、明確な目的を決めず、「まず、実行!」「やってみる!」ということに重きをおいた活動をされています。

結果的に、多くのツールを標準仕様のまま利用し、社員の方々が作成したシステムが全社的に展開され、クラウドサービスを利用したデータの一元管理、不良品の分析ツールやRPAを使ったロボットまで自社で開発(驚!)し、効果的に活用しているという、デジタル化の手本のような状況です。

コツは、「小さなデジタルシフトを繰り返すことのトライ&エラーで行うこと」とのこと。

このように、失敗をしつつも成功例を積み重ねることで、一層DXを推し進めることができるのだろうと感じました。

社長様の方針として、社員教育を充実させること、デジタルツールやサービスを使うライセンスなどにはしっかりと費用をかけるという点も、DXを進めるという強い意志が感じられます。

いずれにしても、現場を主体とした活動、トップの迅速な決裁・意思決定など、DXへの取組みにおいてとても進んだ企業様という印象を受けました。

2社目は、自動車専門の製造業から、現在は多くの分野へ挑戦している企業様です。

こちらでも、まずはDX推進のリーダ様のお話を伺うところからスタートしました。

やはり、「とにかく、まずはやってみよう。」 ということを全社的に実施しているという姿が印象的でした。先ほどの企業様もですが、DXを進めるにあたり、この実行力というのは、必要不可欠なんだと感じます。

長い間一貫して取り組んでいることは、「ムダの見える化」とのこと。自社で生産管理システムを構築し、その中で改善を繰り返すことでムダを削減、生産性の向上を推し進める活動に注力されています。

ムダの削減を突き詰めていった結果、AIを業務に用いた取り組みもされており、さらにそのAIは自社で開発(驚!)、十分に効果を発揮しているとのことで感心するばかりです・・・。

こちらの企業様の取り組みも、現場が主体となって、「まずは、やってみよう」という全社的な意思があったからこそ、実現できているのだなと感じました。

1社目と同じく、現場主体、トップの危機感と迅速な意思決定など、変革に挑戦していこうとする、活発な企業様という印象です。

今回、この2社を視察してまず感じたことは、どちらも強い「危機感」を持っていたという事実です。

いまのままでは、今後、数年後には生き残れない、この社会の変化についていけなくなるという先を見据えた危機感であると感じました。

私自身、労働人口の減少や、高齢化などを考えたときに、いまの人員でより効率よく、生産性の高い業務を行うためには、デジタルの利活用、またその先のDXの推進と実現が欠かせないものだということを改めて感じさせられた体験でした。

今回の企業様は、この情勢に対して、しっかりと取り組みができており、今後も一層、その取り組みが進んでいくのだろうと信じさせるものがあります。

すでに、お気付きの方もいるかもしれませんが、今回の企業様の取り組みには、弊社のようなITベンダー企業が関わっておりません。お話によれば、(弊社のようなITベンダーには耳の痛い話ではありましたが)自社の社員でもしっかりとDXを推し進めることが可能であり、何ら問題はないとのことでした。

実際に、このようにDXを自社でしっかりと進められる企業様もいらっしゃいます。

しかし、多忙な日常業務をこなしながら、自社の変革のための活動を進めることは難しいと考える企業様も一定数いらっしゃると思います。そういった企業様にとって、弊社のようなITベンダー企業がDX推進の取り組みをご支援(伴走)することも1つの選択肢にはできないものでしょうか?

あれもこれもと、一度に片付けられないムダの改善など多種多様な社内の課題があるかとは思いますが、ちいさなデジタルシフト、また「まずは、やってみよう」という意識改革、そのような小さい取り組みが、今後のDX推進への一歩なのではないかと、今回の視察を終えた今、改めて感じるとともに、冒頭に述べた、私自身の「お客様のDX推進に対して、より良い伴走支援」を実現できるような取組を進める意義を再確認できました。

ぜひ、いま現在、課題と思っていることや、気になること、困っていることなど、小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

<問い合わせ先>

エイデイケイ富士システム(株)

DXソリューション部 DX営業担当

TEL:018-838-1173

---------------------------------------------------------------------------------------

あきたDX通信>>>>> 編集長 伊嶋謙二 /// 編集スタッフ 伊藤真弓 澤田亜弓 /// 主幹:五十嵐健 /// エイデイケイ富士システム株式会社

Copyright(C)、エイデイケイ富士システム株式会社、掲載記事の無断転載を禁じます。