2024/08/01

※この特別号は、記事及び写真は一般社団法人創生する未来 が企画・監修した研修の内容になっております。

Semboku Workplexでのリゾート研修?の後編ですね。パトリオット社は先進のIT開発を行う、首都圏の企業です。

MA(編集長)のテニス仲間の秋山社長が創業した伸び盛りの同社が、なぜ今回秋田県の仙北市でリゾート研修を行ったか、謎ですね(笑

今回のキモはシアターエデュケーションの講師を務めて頂いた鈴木潤子先生が「多くの企業の研修を行いましたが、新入社員と社長が同じ内容を行ったことは初めて・・」と驚いてました、いや感心してました。社長自らが社員、企業のために何かを変えて、より良くするためなら、どん欲にいろんなことに取り組む、投資するというエンタープライズな気持ちにあふれています。

定期的にこの研修を行う事を確信した、この後半のシアターエデュケーションの模様をお楽しみください。秋山社長が、実にいい表情で新入社員と絡んでいるのがわかります。では。(あきたDX通信編集長)

[ パトリオット社 研修レポート in Akita 2024.0627-0629 ] ※前回の続き

次は、言葉の並び替えを応用した訓練だ。

誕生日の順番にサークルをつくっていくのだが、言葉を発することなく、ジェスチャーで相手とコミュニケーションをとろうとすると、とたんに並び替えが難しくなる。

誕生日や目覚めの時間などは数字で表せるので、指を使えば何とかなるだろう。

しかし好きな食べ物や好きな動物、スポーツなどを自身で表現し、相手に自分の考えを伝えながら

50音順に並び替わっていくのは大変だ。実際に同じ犬であっても「秋田犬」と「柴犬」では表現の仕方も難しくなる。

>

この訓練で感じた点としては「ジェスチャーだけだと相手に伝わりづらい。言葉の情報量が多いことをあらためて発見できた」「好きな動物や食べ物を表現するだけでも、人によってイメージが異なる。表現の難しさを理解できた」「言葉が使えないとき、どうしたら相手に伝わるのか、逆に相手が何を伝えたいのかを受けとめることの大切さがわかった」などの振り返りが見られた。

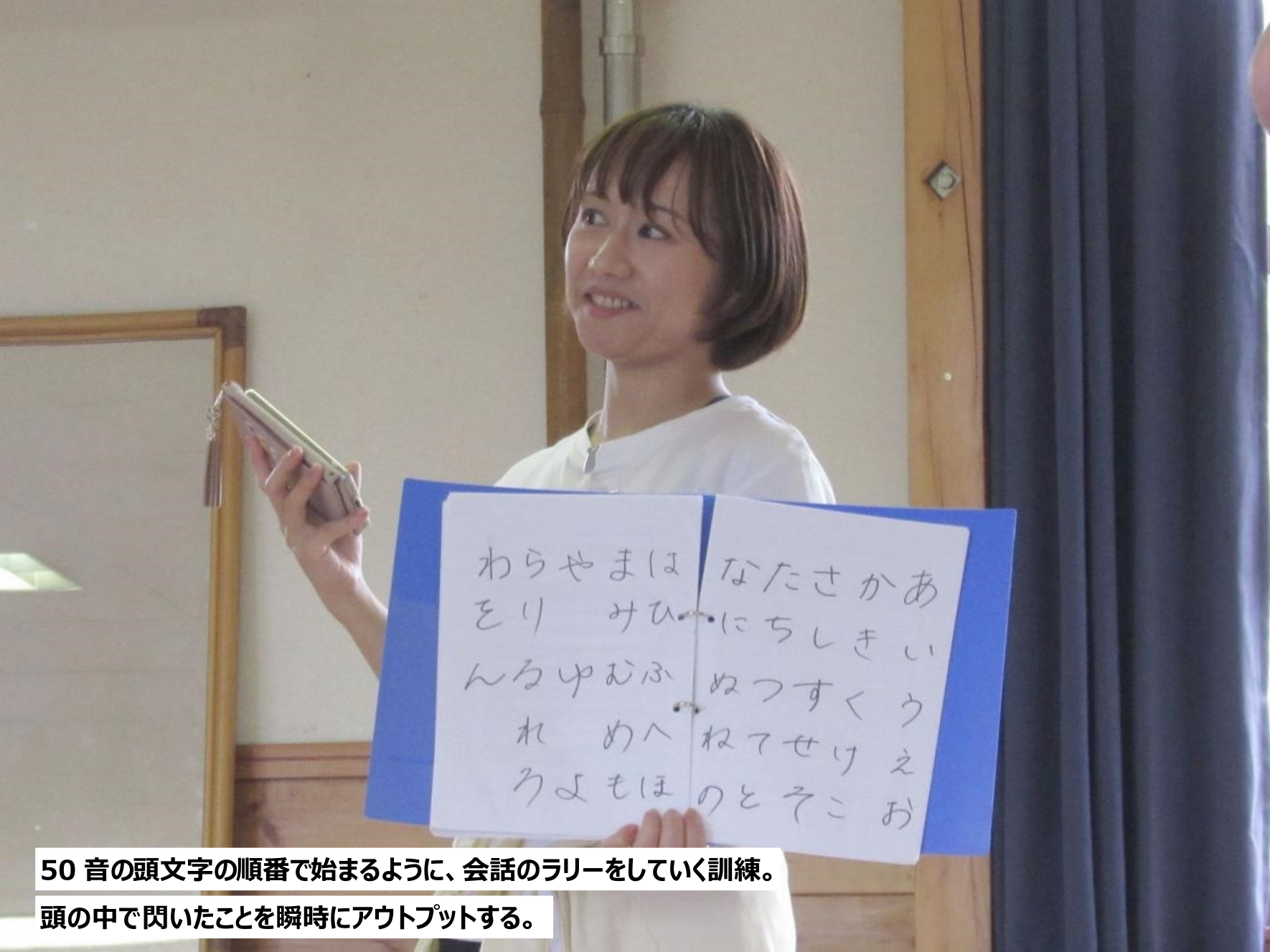

●瞬発力を鍛える会話の訓練! 相手によって臨機応変に言葉を紡ぐ

続いて、瞬発力で会話を鍛えるワーキングとして、社員がペアになって50音の頭文字で思いついたことを話して、会話をつなげていく訓練が行われた。

「熱いですね」「いやー、本当にあついですね」「うちのなかのほうがすずしいです」という具合に、

あいうえお順に30秒間ほど会話を続けて、どこまでいけるかを競う訓練だ。

時間制限があるので、とにかく頭の中で思いついたことをすぐに話さなければならない。

もう1つの訓練もビジネスに役立つ。

ペアになって会話をするときに、一人が提案側になって、もう一人がその提案を否定する側にまわる。

たとえば「今日、飲みにいきませんか?」と提案すると、相手は「でも用事があるので~(断る理由を述べる)」。「それなら明日はどうですか?」というように再提案。これを延々と続けていく。

こういったシーンは顧客に何か商材を提案する営業活動でもよくあることだろう。

次は両方が提案型になって会話をするというシナリオだ。

つまり会話する両者が肯定的な姿勢で、話題をどんどん広げていく。

たとえば「今日、飲みにいきましょうよ」「それはいいですね!それなら日本酒を飲みましょう」

「いいですね。つまみは乾き物がいいね!」といった感じだ。

この訓練を通じた気づきは、コミュニケ―ションには相手がおり、会話の言葉ひとつだけで

状況が刻々と変化していくことだ。当たり前のことだが「いいね」と「しかし」という立ち相手の位置によって話の展開が変わってくる。それに対して、どう臨機応変に対応していけばよいのかということを、

あらためて実感できるワークになった。

訓練の感想としては「最初から話を否定されてしまうと、次の言葉に詰まってしまう」「営業職だと、普段はイエスと言うことが多いので、脳が言葉についていかず凄くやりづらかった」「逆に提案型だと話がどんどん進んで楽しかった」という発見があった。

さらにコミュニケーションの難しさを知る訓練は続く。

今度は3名のチーム編成で、それぞれのメンバーが順番を決めて、3人が好きなことを3つずつ

挙げていく。聞く側の2人は、あえて無表情を装い、その話を黙って聞く。

次に、いまのメンバーがバラバラになるように2名が移動してチームを再編成。言うことは同じだが、

今度は聞く側が声を出さずにジェスチャーでリアクションする。

再度メンバーを入れ替えたのち、今度は話を聞く相手が賛同して、いろいろと聞く側の態度を変化させていくのだ。

このような訓練によって、コミュニケーションを取る際に、相手の態度や出方によって自分の話し方が影響を受けて変化していくことも分かる。

実際に「相手が無表情で何のリアクションも返ってこないと話づらいし、逆に賛同が得られると話が盛り上がっていきました」という意見もあった。

ビジネスシーンでも相手が賛同してくれるような話の流れに持っていければ、商談が成功する確率も

高まっていくだろう。

●「ありがとう!」という言葉の威力と、感動を表現する寸劇づくりで仕上げ

次は「ありがとう!」という言葉の威力に気づいてもらう訓練だ。

これまで何気なく「ありがとう」と言っていた人が多いかもしれない。しかし、いろいろな感情や

ジェスチャーを意識的に加味することで、ありがとうという言葉の感じ方も変わってくるのだ。

たとえば、軽い感じの響きで「ありがとう!」と感謝の気持ちを投げかけたり、重い感じの響きで

「ありがとうございます」と伝えたりするだけでも、相手の捉え方がだいぶ変わる。

そこで、いままで言ったことがないような、ありがとうバージョンを頭に浮かべながら相手に

伝えてみるのだ。

次に言葉を一切使わずに、ジェスチャーで感謝の気持ちを表現する。

たとえば、ウインクしたり、ハートマークを投げたり、個人によって多彩な感謝の表現を通じて、

言葉の威力を再認識できるというわけだ。

この訓練を通じて筆者も1つの言葉の重みに気づかされた。

一連の訓練も佳境に入り、「最近になって感動したことを相手に共有する」というワークが実施された。わらび座の役者さんは1日に10個も感動したことを見つけて振り返る訓練をしているそうだ。

何気なく流れていく日常の中で、意識的に感動できるものを見つけると感性も研ぎ澄まされていく。

参加者は2チームに分かれて、思い思いに印象に残ったことや感動したことについて発表しあった。

あるメンバーは旅行好きでマレーシアに行ったときの体験談、別のメンバーは東京ドームで観戦したときに前席のカップルに幸せを御裾分けしてもらった話などが飛び出した。

最後の仕上げとして、これらの感動話から1つを選んで、チームごとにシナリオを作り、3分間ほどの芝居を創作するワークが課せられた。

自身の感動をいかに相手に伝えられるのか、これまで訓練で学んできた表現力やコミュニケーション力を総動員して、チームメンバーで協力しあいながら、ストーリー性のある寸劇を制限時間内に作り上げていくのだ。

Aチームでは、幹部社員が近所の祭りで、お神輿に参加したときの話をストーリー仕立てにした。

神輿に参加するのは初めてだったが、そんな自分でも前列に配置してもらい、祭りを盛り上げるパワーと結束力に感動したことを伝えた。折り畳みイスを使って神輿の代わりに利用するなど、演出面での工夫も見られた。

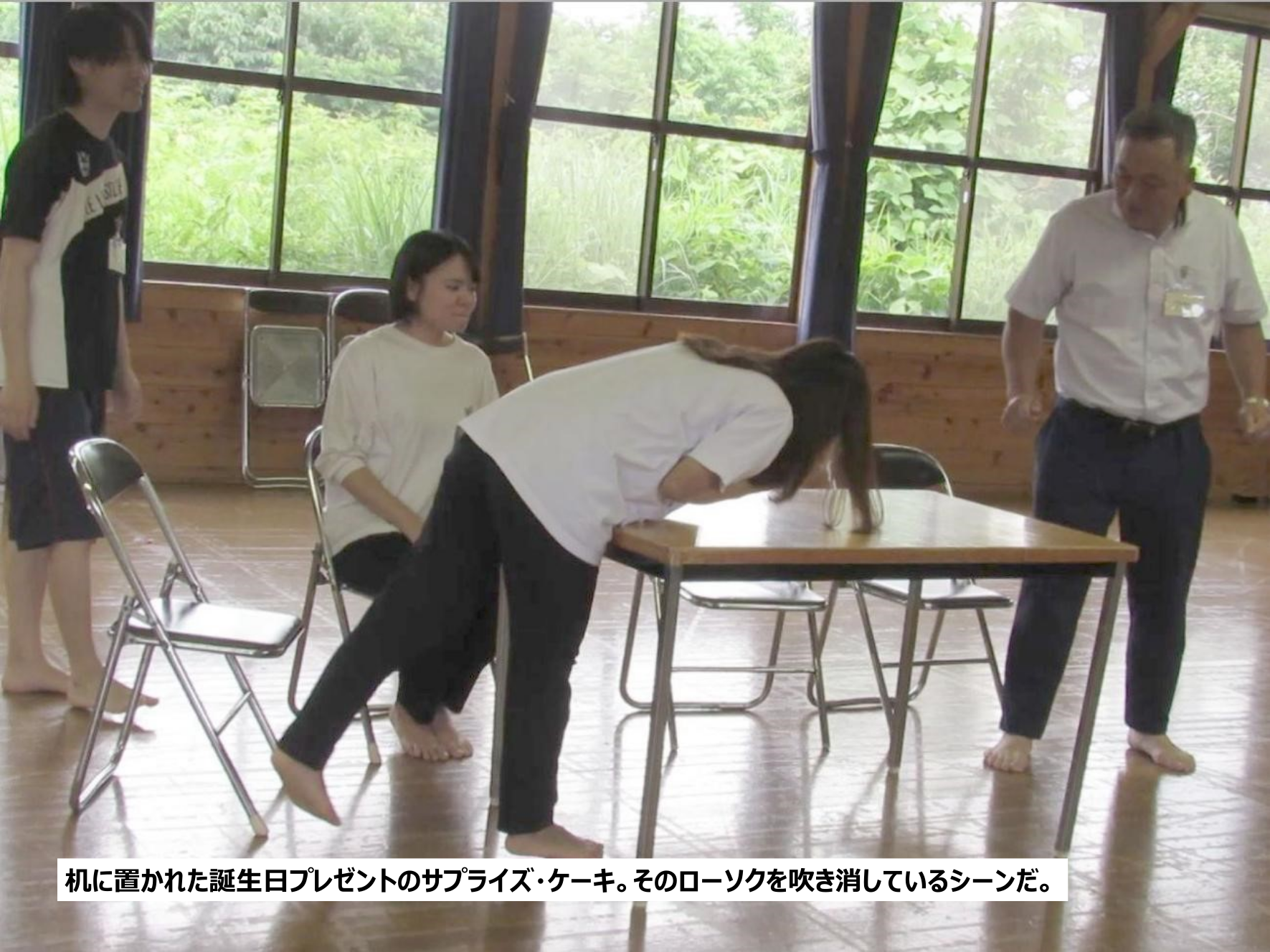

一方のBチームは直近での感動話だ。実は研修中に新入社員の一人が誕生日を迎えることになった。

そこで他の社員が事前にサプライズの計画を立て、宿泊先でまったりしているときにケーキをプレゼントして驚かせたという話だ。図らずも、お祝いをしてもらった社員は大喜び。とても感動したそうだ。

今回のシアターエデュケーションを通じて、パトリオットの社員は多くの学びと気づきが得られたようだ。社員の一人は「人とコミュニケーションを上手く取っていくためには、言葉と表情を組み合わせることが大事。それが欠けると相手に自分の意図が伝わりづらくなることがよくわかりました」と語ってくれた。また同社の幹部社員は「今回のメンバーは3ヵ月目の新人で部署もバラバラですが、この研修で絆が生まれて、本当の意味での仲間になれたのではないか。最後の演劇づくりも一致団結して協力してくれました」と仲間に感謝の意を表した。

最後に同社のトップである秋山氏は「普段、知っているような当たり前のことも、あらためて研修を受けて気づくことが沢山ありました。また初めての演劇づくりを通じて、1つのものを目標をもって作り上げることの大変さと重要性について新人に知ってもらえたと思います。当社の社員は本番になると、全員がベストの力を発揮できることもわかりました。私自身も社員と素で触れ合えたことも嬉しいひと時でした」と、研修の成果に満足している様子だった。

企画・監修:一般社団法人創生する未来 執筆:井上猛雄

協力:エイデイケイ富士システム株式会社(Semboku Workplex)

【Semboku Workplex】

https://www.semboku-workplex.jp/

【Facebook】

https://www.facebook.com/SembWorkp/

【Instagram】

https://www.instagram.com/semboku_workplex/

【ご予約はこちらから】

https://reserva.be/workplex/

この度の豪雨災害により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

被災された皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

皆さまこんにちは。エイデイケイ富士システムの信太です。

パリオリンピックが始まりました。東京オリンピックから早くも3年が経ったのですね。月日が経つのが異常に早く感じる今日この頃・・・。

<ジャネーの法則> 「時間の経過の早さ」は「年齢に比例して加速する」

いつまでも若くはないということですね。

話をパリオリンピックに戻しまして、開会式で国名の誤アナウンスがあったり、一部の演出を巡って批判があったり、競技においても誤審があったりと何かと話題になっています。

オリンピックを目標に練習してきた選手たちにとって、誤審による敗戦は何とも後味がわるく、受け入れ難い結果になってしまいます。

人間の審判は時にミスを犯すこともあり、それが勝敗を決めるような場面で起こると選手にとって大きな問題となります。このような背景から、AI審判の導入が注目を集めています。

AI審判は、機械学習やコンピュータビジョンなどの技術を駆使して、試合の映像やデータをリアルタイムで解析し、公正で迅速な判定を行うシステムで、既にいくつかのスポーツで導入されています。

【テニス】

ライン判定に使用されているホークアイ(Hawk-Eye)システムにより、ボールの軌道を高精度で解析してインかアウトかを判断し、それらをコンピューターグラフィックスで再現することにより、審判の判定の補助を行います。

テニスの試合のテレビ中継でのライン際のきわどい場面でよく目にします。

【サッカー】

VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)はゴール判定やペナルティエリア内の反則など、重要な場面でAIが映像を解析し、審判の判定をサポートします。

サッカーW杯カタール大会の日本対スペイン戦での所謂「三笘の1mm」で「ボールはラインを割っていない」という証拠を主審に提示したのがVARです。その試合をテレビで見ていましたが、VAR判定が出た瞬間に鳥肌が立ったのを今も覚えています。

【野球】

ストライクゾーンの判定にAI技術が使われる試みが進行中で、ボールがキャッチャーミットに到達するまでの軌道を追跡し、ストライクかボールかを判定します。

これがあれば、ロッテの佐々木朗希選手と白井審判の詰め寄り事件も起きなかったかもしれませんね。それはそうと、最近の佐々木朗希選手はどうしちゃったんですかねぇ・・・。来年MLBに行くんですかねぇ・・・。

WBCでチェコの選手へデッドボールを与えてしまったお詫びの「お菓子差し入れ謝罪」をしていた頃が懐かしいです。

また話が脱線してしまいました。話を戻します。

AI審判の利点としては、

1.公平性の向上

2.迅速な判定

3.データの利活用

などがありますが、まだまだ課題もあるようです。

1.技術の限界

2.開発コスト

3.人間との調和

4.倫理的・社会的課題

高度な技術による精度の向上や高額なコスト、最終的な判断を下す人間との協調など、課題は多々ありますが、課題を一つ一つ解決して誤審による後味の悪い結果がなくなることを願っています。

オリンピックはまだまだ続きますが、選手の皆さんには頑張っていただいて、審判の皆さんにも頑張っていただいて、4年に一度のスポーツの祭典をテレビの前で応援していきたいと思います。

お困りごと、疑問などございましたら、いつでもお気軽にお声掛けください。

弊社はシステムのスクラッチ開発から様々なハードウェアやソフトウェア、DX関連についてのご相談を承っております。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

<DXに関するお問合せ先>

エイデイケイ富士システム株式会社

DXセンター DX担当までお申し付けください。

TEL:018-838-1173

Email: dx-lab@adf.co.jp

---------------------------------------------------------------------------------------

あきたDX通信>>>>> 編集長 伊嶋謙二 /// 編集スタッフ 伊藤真弓 澤田亜弓 /// 主幹:五十嵐健 /// エイデイケイ富士システム株式会社

Copyright(C)、エイデイケイ富士システム株式会社、掲載記事の無断転載を禁じます。