2024/11/28

※MA:マーケティングアドバイザー かわもと部長:次代のホープとされる今風の営業部長

真弓課長:企画部のやり手マネージャー兼SE

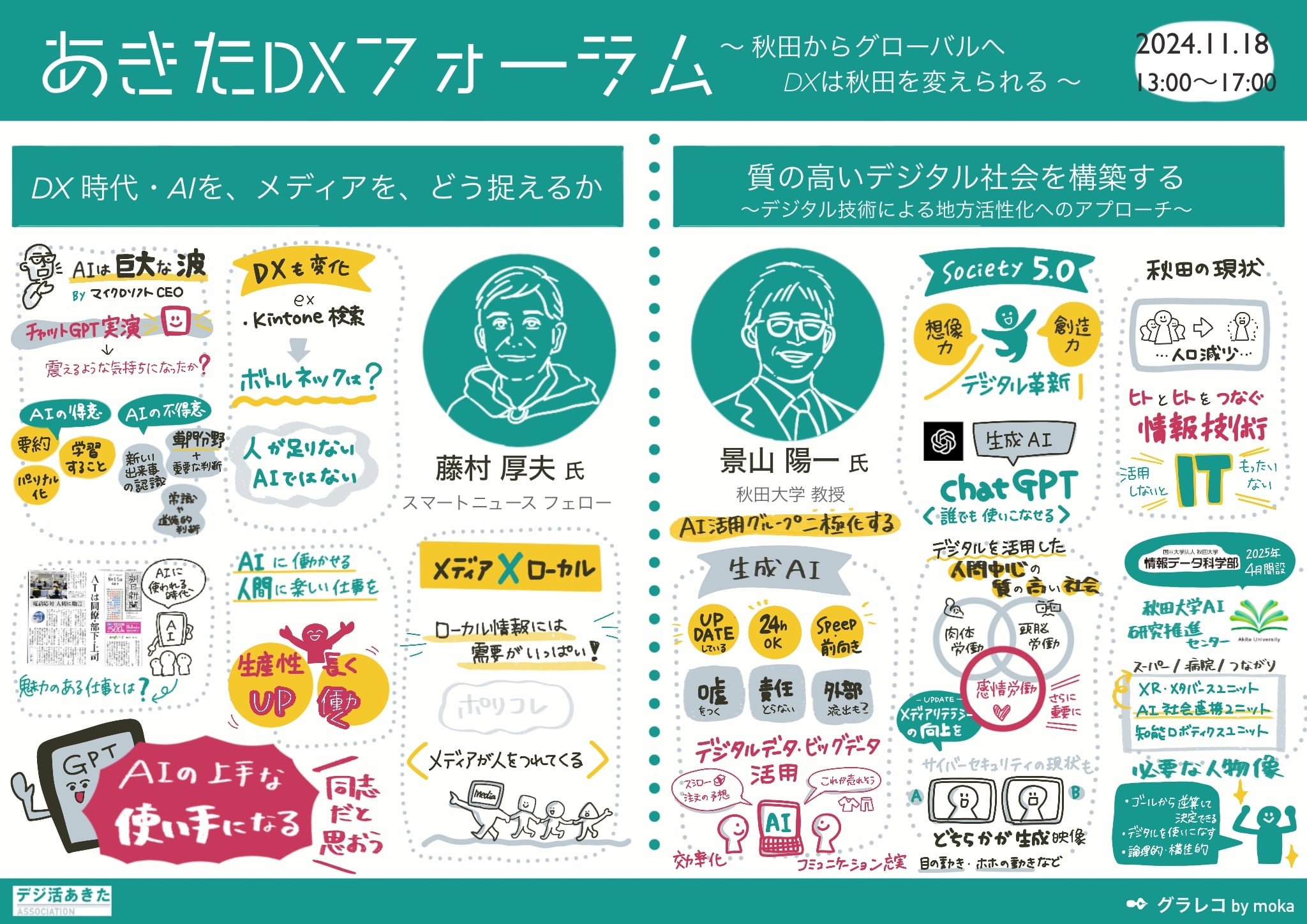

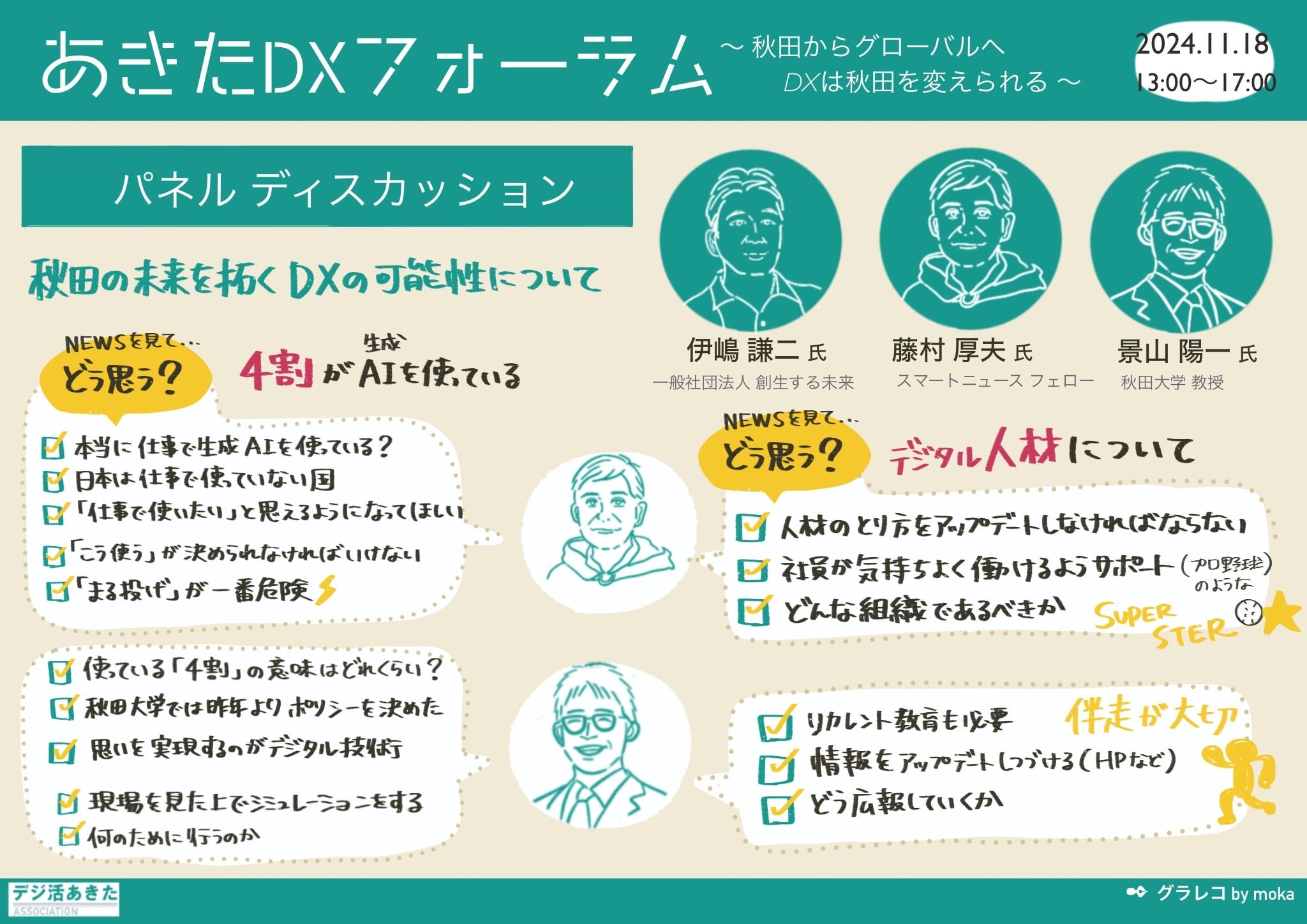

※グラフィックレコーディング

![]() (ChatGPT)

(ChatGPT)

グラフィックレコーディングは、会議やイベントの内容をリアルタイムで図やイラスト、文字を用いて視覚的に記録する手法です。情報をわかりやすく整理し、参加者の理解や記憶を助けることを目的とします。

「あきたDXフォーラム2024」実施報告書

一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会(所在地:秋田県)は、2024年11月18日(月)に秋田エリアの経済、企業、組織、活動を支えるIT/DXを有効活用して、より良い未来を迎えるためのフォーラム「あきたDXフォーラム2024」(無料)を秋田キャッスルホテルで開催いたしました。その実施概要をご報告いたします。

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼

【イベント概要】

日時: 2024年11月18日(月)13:00~17:00

会場: 秋田キャッスルホテル

参加者: 会場約60名、オンライン参加 約80名 合計約140名

主催: 一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会

共催:エイデイケイ富士システム株式会社

協賛:オープン、シグマソリューションズ、東光コンピュータ・サービス、フィデア情報総研、瀧神巧業

後援: 秋田大学、秋田魁新報社、秋田県、秋田商工会議所、あきた企業活性化センター、AI・IoT普及推進協会

⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼

2024年11月18日、一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会が主催する「あきたDXフォーラム2024」が秋田キャッスルホテルで開催されました。本フォーラムでは、デジタル技術の利活用による地方の活性化や、生成AIを含む先端技術が社会にもたらす影響について議論が行われ、約140人の参加者が耳を傾けました。

基調講演には、スマートニュース社フェローの藤村厚夫氏と、秋田大学大学院理工学研究科の景山陽一教授が登壇。それぞれ「DX時代のメディアとAI、そして秋田(日本)」および「質の高いデジタル社会を構築する ~デジタル技術による地方活性へのアプローチ~」というテーマで講演を行い、続くパネルディスカッションでは地域社会の現状や課題について意見が交わされました。

議論を通じて浮かび上がった共通のキーワードは「人間の主体性」でした。AIやデジタル技術はあくまで人間が管理し、デザインするべき道具であり、それをどう活用するかが本質だとする意見が一致しました。

みなさん、こんにちは。

エイデイケイ富士システムの尾張谷です。

とうとう秋田でも今年の初雪が観測されました。夏は例年通り暑かったですが、暖冬と言われる昨今、冬に近づくとやっぱり寒くなっていくんだなと思う今日このごろです。今年、雪多いですかね。。。

みなさま、日中との温度差が激しい日々ですので、体調にはお気をつけください。

さて、最近、少しずつ、DXについて基礎から話してほしい、また、社内のDX推進について、相談に乗ってほしいというお客様からのご要望が多くなってきています。弊社としては、お客様のDX伴走をここ数年のテーマにしているので、そういったお話をいただけるのは大変嬉しく思っております。

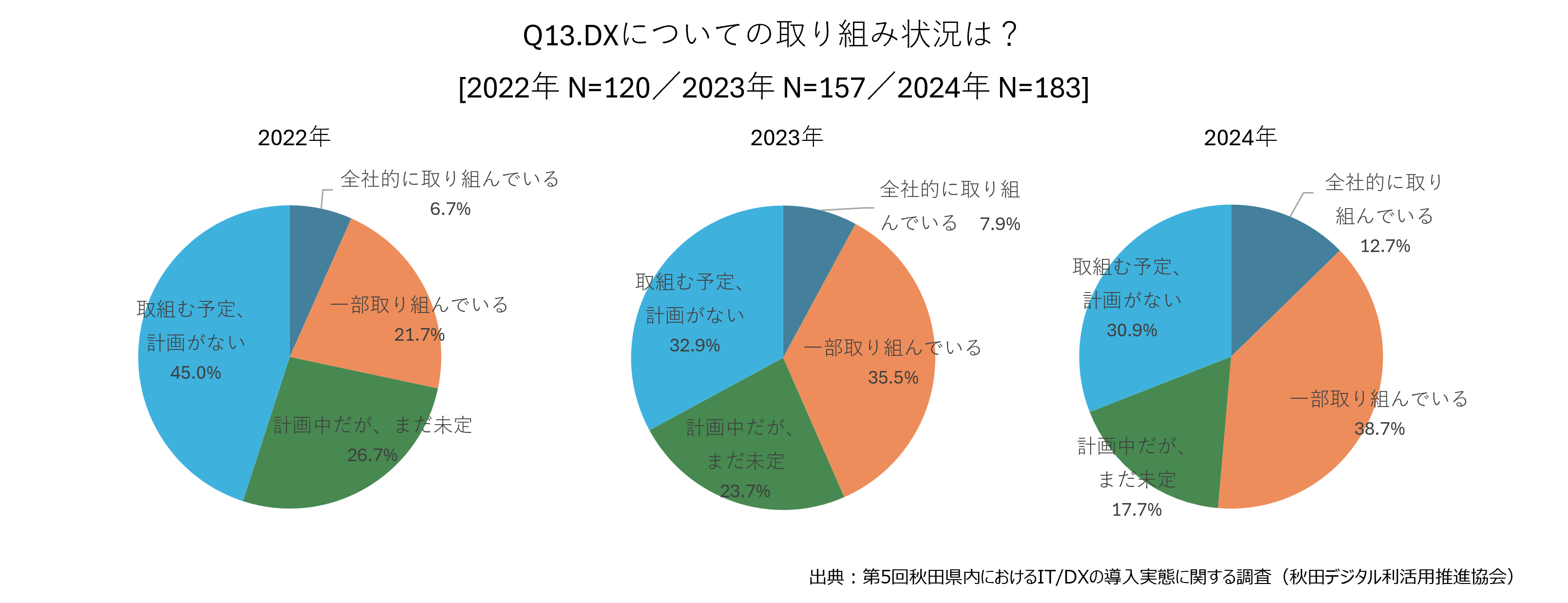

県内のお客様でもDX推進に前向きに考えるようになってきているのは、今年も行われた「秋田デジタル利活用推進協会(旧秋田RPA協会)」の県内企業へのアンケートにも表れていました。

「DXの取り組み状況」について、一昨年2022年までは、取り組んでいると回答していた企業は、3割にも満たない状況でしたが、今年2024年は、取り組んでいると回答した企業は、51%と過半数を超えています。

「DX に取り組む予定なし」という企業も、年々減少していますので、各企業においては、DXの取り組みが必要不可欠なものと考えるようになってきていると推測されます。

そんな中、先日、弊社のお客様より「DX基礎とAI」について、話してほしいと依頼がありましたので、お伺いして少しお話をする機会をいただきました。

お話をしたのは、新しく役職がついた若手社員を中心とした方々で、これから社内でDXを推進して行こうという雰囲気を感じることができました。

そこでお話した内容は、本当にDXの基本についてですので、本コラムで少しご紹介いたします。

1.DXとは

ここでは、本当に基本的なDXの定義について、お話をしました。

いまさらですが、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」、これが定義です。

それと、お決まりの「デジタイゼーション(アナログ情報のデジタル化)」、「デジタライゼーション(デジタル技術を活用したビジネスや業務全体のデジタル化・効率化)」、「デジタルトランスフォーメーション(データとデジタル技術を活用したビジネスモデル・業務・組織・プロセス等の変革)」これも外せませんね。

2.DX推進の課題

続いて、DX推進をする上での課題について、いくつかお話をしてきました。

よくあるのが、既存システムや業務プロセスを新しい技術に統合する難しさや、企業文化、従業員のDXへの意識問題。あとはDXを推進する人材の不足などといった課題が一般的と考えます。

3.DX導入プロセス

導入プロセスは、

1)現状把握と課題の特定

2)ビジョンと戦略の策定

3)小規模な試験導入(PoC)

4)本格導入と展開

5)文化と人材の育成

6)継続的な改善と最適化

この、6ステップとなります。

ちょっと、これだとステップが多すぎるとおっしゃる方もいると思います。私は、以前のこのコラムでもお話をしましたが、DX推進のポイントは常に「スモールスタート」だと考えています。まずは、広すぎない範囲で少しずつ進めてトライアンドエラーを繰り返すこと、その企業にあった形でDXを推進することが最善と考えています。

4.DXの成功の鍵

そして、DX成功の鍵について、いろいろと成功要因はあるかと思いますが、私は、「変化を恐れない企業文化を作る」ことだと考えます。社内において、"業務のやり方を変える。" "なにか新しい技術、サービスを取り入れる"などDXを進める際は、なにかしら社内で変わることが必要となります。その変化に対して、恐れず、「まずはやってみる」といった企業文化が成功への鍵になるではないかと考えます。

少し簡単ではありましたが、このようなことをお話させていただきました。

お話の中でChatGPTの実演なども実施し、AIについても興味をもって熱心に聴いてくださいました。 このようにお話をさせていただくことは、私にとって、いま一度DXとは?課題は?といったように改めて振り返る有意義な時間となりました。

冒頭に述べたように、秋田県内企業でもこのようにDXついて関心が高まってきております。常に、私自身の「お客様のDX推進に対して、より良い伴走支援」を実現できるように、多くことに目を向け、トレンドを把握し、より一層、自らを向上すべきと実感しております。

このコラムをお読みになっているみなさまの中でも、DXどこから始めればいいのか?どういったことをすればいいのか?など、困っていることもあるかと思います。

どんな小さなことでも構いませんので、弊社にお気軽にご相談下さい!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

<問い合わせ先>

エイデイケイ富士システム株式会社

DXソリューション部 DX営業担当

TEL:018-838-1173

Email: dx-lab@adf.co.jp

---------------------------------------------------------------------------------------

あきたDX通信>>>>> 編集長 伊嶋謙二 /// 編集スタッフ 伊藤真弓 澤田亜弓 /// 主幹:五十嵐健 /// エイデイケイ富士システム株式会社

Copyright(C)、エイデイケイ富士システム株式会社、掲載記事の無断転載を禁じます。