2025/03/19

※MA:マーケティングアドバイザー かわもと部長:次代のホープとされる今風の営業部長

真弓課長:企画部のやり手マネージャー兼SE

ーー以下フォーラムの内容――

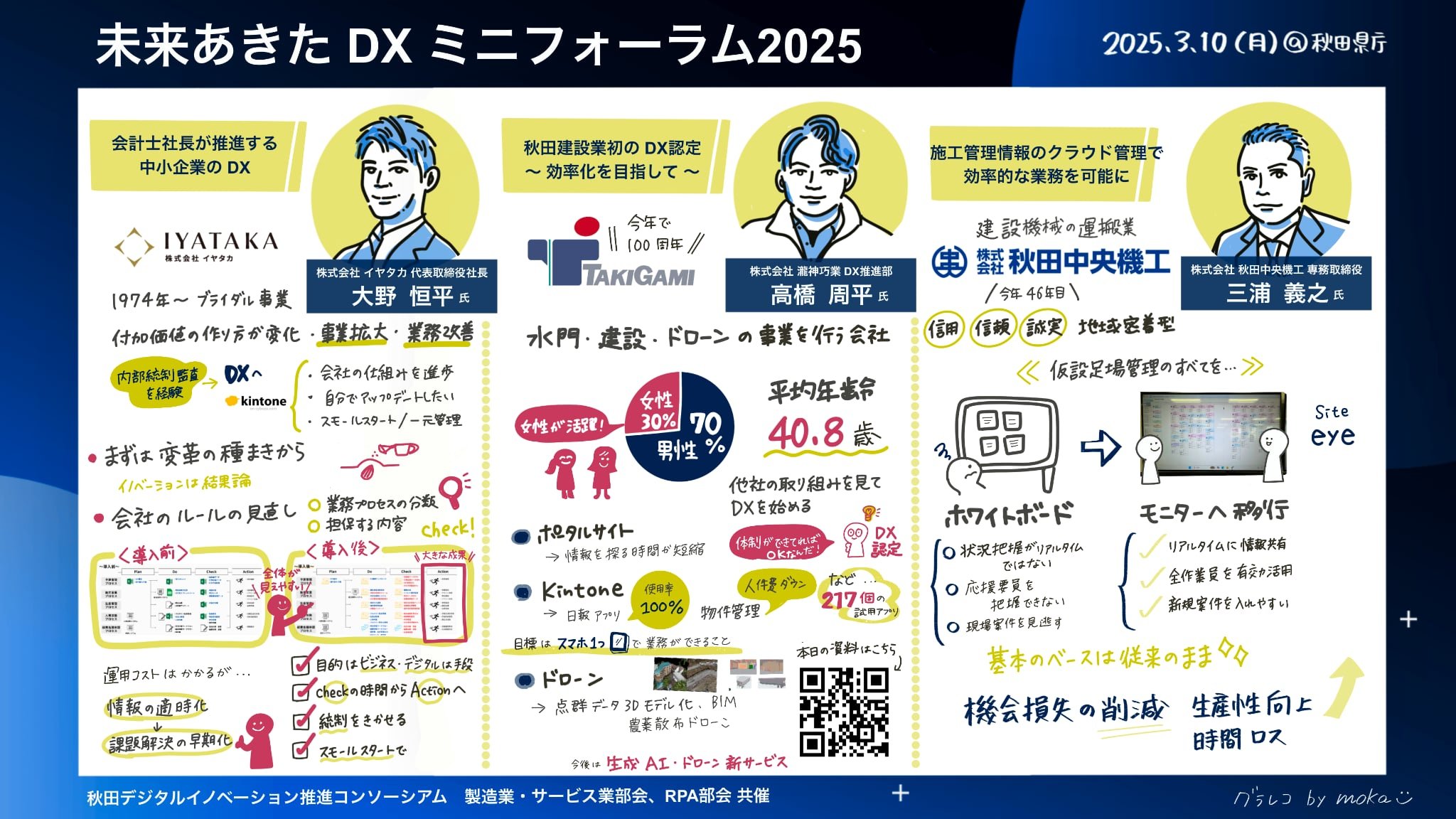

未来あきたDXミニフォーラム2025

秋田の企業が挑むDX、その成功の秘訣とは?

https://rpa-akita.jp/notice/dxminiforrum2025/(実施報告書)

秋田県の「秋田デジタルイノベーション推進コンソーシアム」が主催するイベント。本フォーラムでは、県内企業によるDX(デジタルトランスフォーメーション)の先進事例を紹介し、成功の秘訣について登壇者と事務局長によるパネルディスカッションを行った。

■主催

秋田デジタルイノベーション推進コンソーシアム(製造業・サービス業部会、RPA部会)

■日時・会場

日時:令和7年3月10日(月)15:00~17:00

会場:秋田県庁第二庁舎5階 情報化研修室(参加者約40名)

開催形式:対面およびオンラインのハイブリッド形式

■対象者

コンソーシアム会員(製造業・サービス業部会、RPA部会)

DXに関心のある企業や自治体関係者

■プログラム

1.DX実例講演会(15:00~16:15)

・株式会社イヤタカ(代表取締役社長 大野恒平氏)

「会計士社長が推進する中小企業のDX」

・株式会社瀧神巧業(DX推進部 高橋周平氏)

「秋田県建設業初のDX認定~効率化を目指して~」

・株式会社秋田中央機工(専務取締役 三浦義之氏)

「施工管理情報のクラウド管理で効率的な業務を可能に」

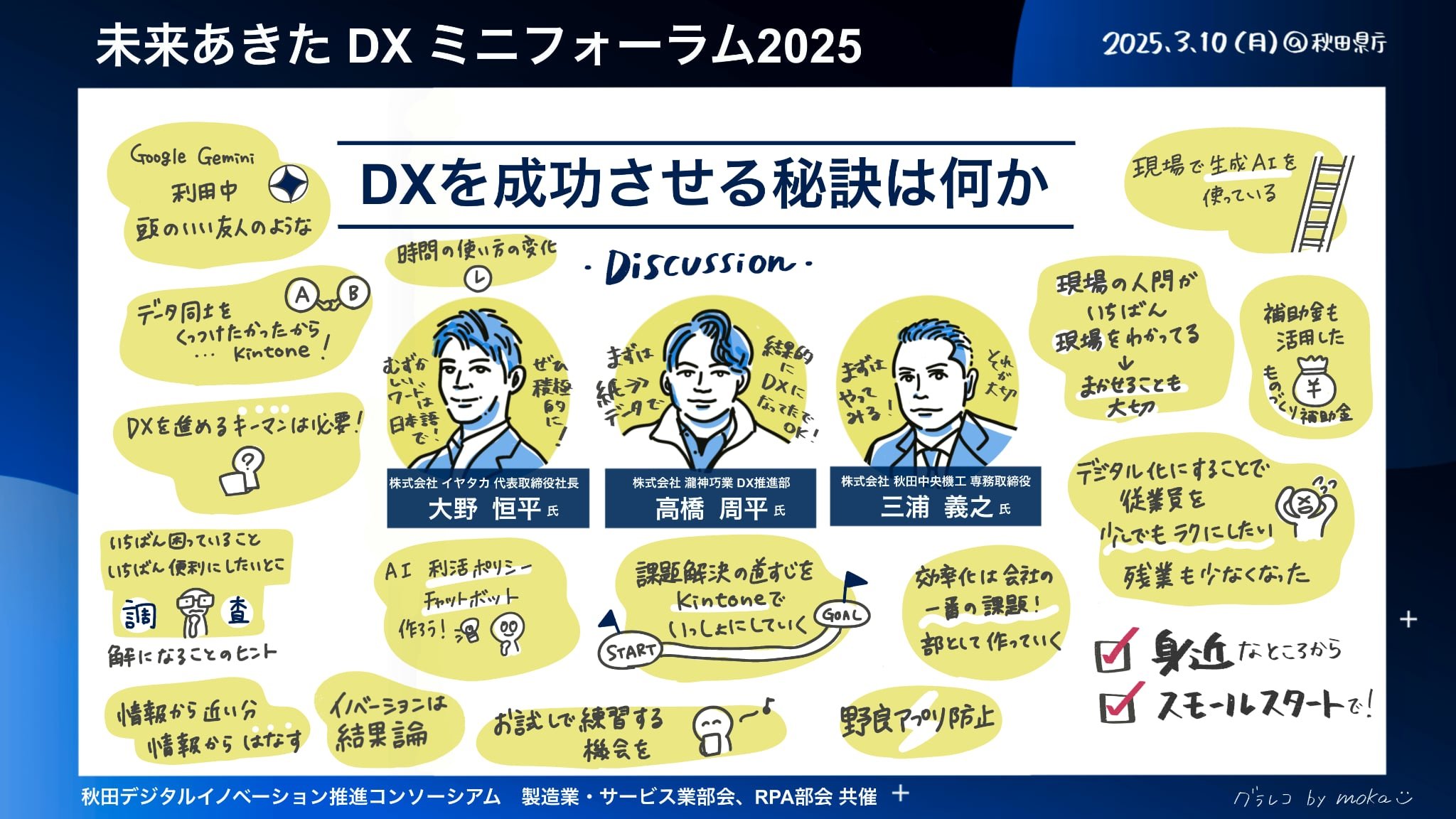

2.パネルディスカッション・質疑応答(16:20~16:50)

テーマ:「DXを成功させる秘訣は何か」

登壇者:上記講演者

ファシリテーター:伊嶋謙二(一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会 事務局長)

3.県の情報提供(16:50~17:00)

皆さん、こんにちは。川本です。

3月に入り、暦の上では春を迎えていますが、まだまだ寒い日が続きますね。

秋田でも季節外れの雪が降り、春の訪れを感じるどころか、冬に逆戻りしたような気分になりました。

とはいえ、少しずつ日も長くなり、確実に春が近づいていることを感じます。

最近、デジタル技術の進化には目を見張るものがありますが、一方で、昔ながらのアナログなものに触れる機会が減っているようにも感じます。

そんな中、先日、ちょっとしたきっかけで「アナログの良さ」を再発見する出来事がありました。今回は、そんな体験をお話ししたいと思います。

先日、中学生の娘が修学旅行に行きました。スマホの持ち込みが禁止されているため、写真をどうするか悩んだ末に「写ルンです」を持たせることにしました。

私が子どもの頃にはお手軽で安いカメラだった記憶がありますが、現像代まで含めると意外と高くつき、デジタルカメラを買ったほうが合理的だったかもしれません。

それでも娘は「現像するまでどんな写真が撮れたかわからないのが楽しかった!」と満足気。デジタルでは味わえないワクワク感が、アナログにはあるのかもしれません。

もう一つ、最近体験した、アナログなのかデジタルなのかよくわからない出来事があります。

息子が一人でカードゲームのシミュレーションをしているように見えたのですが、よく見ると、ビデオ通話を繋ぎながら、リアルなカードを使ってオンライン対戦をしていたのです。

「これ、オンラインなの?オフラインなの?」と最初は不思議に思いましたが、よく考えると、これは新しい形の遊び方なのかもしれません。

お互いの場の状況をカメラ越しに確認しながら、リアルのカードを使って遊ぶ。デジタルツールを駆使しているのに、肝心のゲームは完全にアナログ。この絶妙な組み合わせに、妙に感心させられました。

技術の進歩で便利になることも多いですが、あえてアナログな選択をすることで、新しい発見や楽しさが生まれることもあるようです。

弊社の導入事例の中にも、従来のアナログ業務の良さを大きく変えずにデジタル化したケースが多くあります。 例えば、建設業界でよく使われているホワイトボードによる現場管理では、従来の手書きの良さを残しつつ、デジタル化によってリアルタイムで情報共有ができる仕組みを導入しました。 大型モニタを導入してホワイトボードのような見やすさを維持しながら、遠隔地からの確認や過去の履歴管理が容易になりました。

私たちは、お客様のDXを実現するために日々活動していますが、デジタルに傾倒しすぎるのではなく、アナログの良さを活かしつつ、無理のない形でスモールスタートしていくことも大切だと考えています。 DXの推進においても、最適なバランスを見極めながら、より良い変革をお手伝いしていきたいと思います。

業務のデジタル化やDX推進についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。 お客様に最適なソリューションをご提案いたします。

<お問合せ先>

エイデイケイ富士システム株式会社

DXセンター DXソリューション担当宛て

Tel:018-838-1173

Mail:dx-lab@adf.co.jp

---------------------------------------------------------------------------------------

あきたDX通信>>>>> 編集長 伊嶋謙二 /// 編集スタッフ 伊藤真弓 澤田亜弓 /// 主幹:五十嵐健 /// エイデイケイ富士システム株式会社

Copyright(C)、エイデイケイ富士システム株式会社、掲載記事の無断転載を禁じます。