2025/04/17

※MA:マーケティングアドバイザー かわもと部長:次代のホープとされる今風の営業部長

真弓課長:企画部のやり手マネージャー兼SE

「DXによって人が不要になる世界など、ありえません。」

※秋田魁新報社掲載のタイトルとは違います。

私はジャズやフュージョンという音楽を偏愛しております。高校生のころ、マイルス・デイヴィスがアコースティックからエレクトリックへ転換したことについて賛否両論がありました。同様に、ボブ・ディランもエレクトリック化に関する議論の渦中にありました。そのような侃々諤々の議論の中で青春時代を過ごしたことが懐かしく思い出されます。長い時間を経て、ジャズを含む音楽はエレクトリック化という音楽的産業革命以降、「音楽家に委ねられる」という形に進化し、多様性の中で創造する音楽家こそが価値を持つ世界に到達しました。

さて、前置きが長くなりましたが、オンプレミスでもクラウドでも、「人かDXか」というテーマは、この音楽シーンと似ていると感じます。

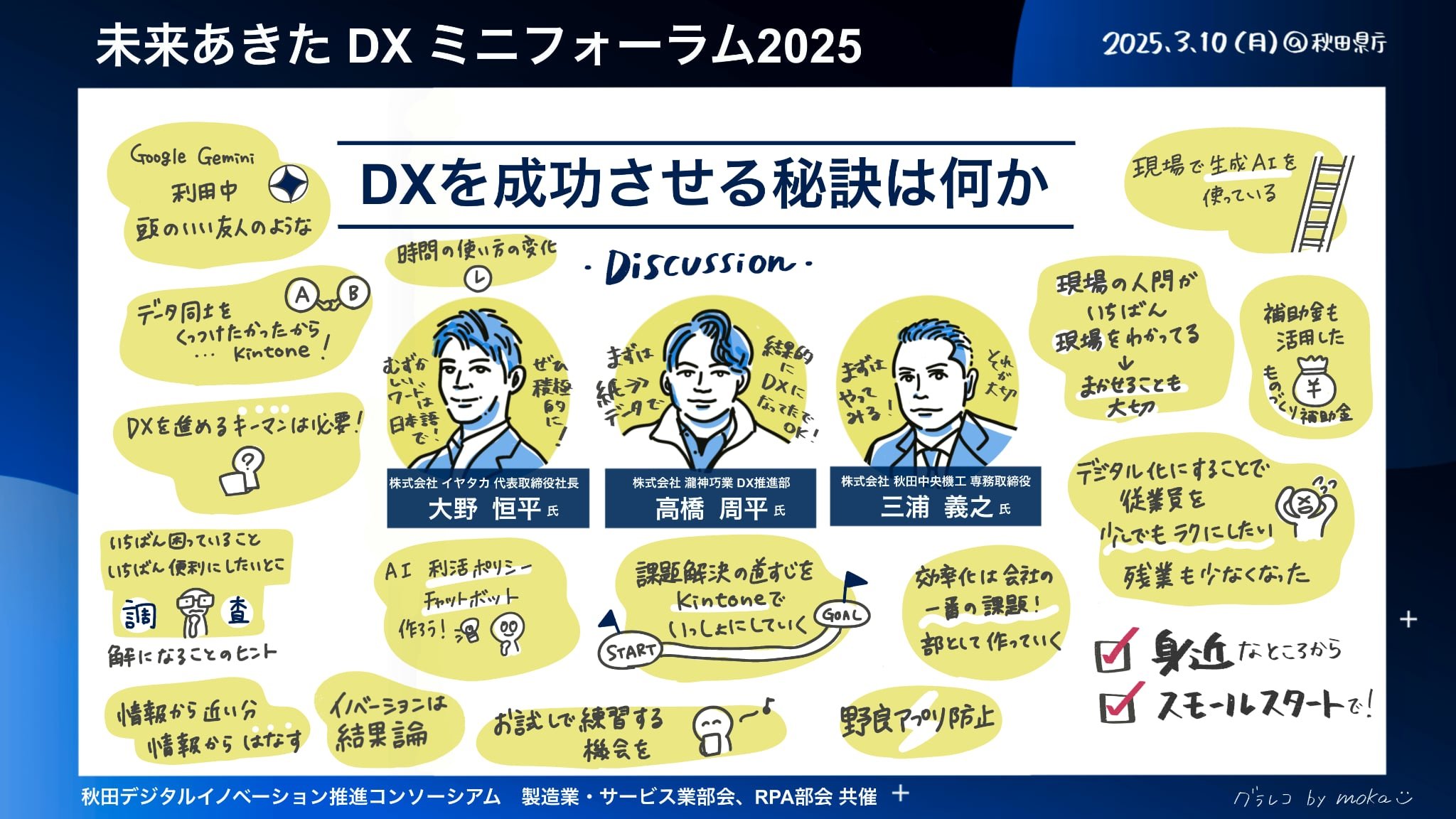

このコラム「あきたDX事始め」は2024年1月に始まりました。以降、筆者が所属する一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会として、DX関連の会議やセミナー、勉強会など以下4つのイベントの支援活動を行いました。2024年1月自治体DXミニフォーラムin Akita、5月秋田RPA協会活動報告・特別講演、11月あきたDXフォーラム2024、2025年3月未来あきたDXミニフォーラム2025です。

これらのイベントでは終了後、リアルタイムで内容をまとめたレジュメを電子データとして関係者全員にお渡ししました。

イベントには、ビデオや録音、その後の議事録などの実施報告書的なアウトプットが必要となります。秋田デジタル利活用推進協会は、これとは別に、会議やイベントの要点をリアルタイムで描写した議事録を作成しています。そして参加者を驚かせるのが、イベント終了と同時に電子ファイルとして関係者や参加者に提供する「グラフィックレコーディング」(通称:グラレコ)です。

グラレコは単なるビジュアル描写ではなく、イベントや会議の要点をリアルタイムで表現する高度なスキルを必要とします。以前「DXはアナログとデジタルの良さのハイブリッドだ」と述べましたが、グラレコはまさにその具体例です。この技術を初めて目にする参加者は驚きを隠せません。

単なるAIの情報選別に留まらず、グラレコ作成者は現場の生の感覚とイベントや会議の背景を反映させます。我々のイベントで多くのグラレコを手掛け、参加者をびっくりさせている中野友香さんは、「首都圏でメディア系の仕事をしていましたが、2020年に子育てを機に地元・秋田にUターン。在宅での仕事が増え、Webを通じて会議やイベントに参加しながらグラレコの仕事をしています。今後もイラストやグラフィックを活用し、分かりやすさを伝えるために意欲的に取り組んでいきたい」と語っています。

働き方改革とDXは、現在の生活環境を大きく変えるだけでなく、避けては通れない課題です。中野氏のように、地元に戻り、最先端の表現スキルを持って新しい働き方を選ぶ事例は、この2つの流れを捉えた素晴らしい選択の一つと言えます。企業にとってもアナログとデジタルを融合させ、単なる記録やコピーにとどまらず、人間ならではの感性と経験を活かして「物事のまとめを可視化するグラレコ」というDX時代ならではのビジネスを進めています。

しかしデジタル化されたビジネス環境における便利さだけでなく、DXの本質とも言える「人間ならではの新しい観点」を取り入れたビジネスが企業で生まれているでしょうか。イベント記録などは自動化されるべきですが、それに加えて、人間によるDXらしい付加価値が重要です。グラレコは、会議、イベント、講演会、打ち合わせなどに参加するすべての人々を驚かせ、満足度の高い結果を生み出し、関係者の喜びを増やしています。

写真:2024年グラフィックレコーディングの講師をしている中野さん。

写真:2024年6月Semboku Workplexでのワーケーション研修でグラレコ中の中野さん。

写真:中野さんが手掛けたグラレコ。文中で触れているイベント。

皆さんこんにちは。大塚隆史です。

最近良くも悪くも2025年4月13日に開催された「大阪・関西万博」の話題が報道されています。世界からも未来社会の実験場として注目を集めている万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。AIやロボティクス、バイオテクノロジーといった先進技術が実際の社会課題にどう貢献できるかを体験できる展示がされています。そのなかでも特に個人的に注目しているのが、「空飛ぶクルマ(eVTOL:electric Vertical Take-Off and Landing aircraft)」の実用化です。

このコラムでは、「空飛ぶクルマ」の技術的背景、実現性、そして未来に与える影響を深掘りしていきたいと思います。

万博と未来社会

1970年の大阪万博では、リニアモーターカーや電話回線による映像通話といった「夢の技術」が初披露され、当時の日本に大きなインパクトを与えました。2025年の万博もまた、未来のライフスタイルを提案する場として設計されています。特に、地球規模の課題である「環境」「健康」「移動」「暮らし」の分野において、持続可能な社会へのきっかけを提示することが目的です。

その中で「移動(モビリティ)」は、万博のコンセプトを象徴する重要な分野の一つとされています。そして、まさにこの領域で次世代の希望として注目されているのが「空飛ぶクルマ」です。

空飛ぶクルマとは何か?

「空飛ぶクルマ」とは、正式には「eVTOL(electric Vertical Take-Off and Landing)」と呼ばれる、新しいカテゴリーの航空機です。特徴は以下の通りです。

• 電動駆動で環境に優しい

• 垂直離着陸が可能で滑走路を必要としない

• 自動運転や遠隔操縦を前提とした設計

• 都市部の渋滞を避けたスムーズな移動を実現

つまり、これは単なる「小型飛行機」や「ドローンの拡張版」ではなく、都市空間の移動手段として革新的な可能性を持つ新交通インフラです。

大阪万博では、この空飛ぶクルマが実際に「人を乗せて空を飛ぶ」ことを予定していてパビリオン間の移動、あるいは会場と関西空港・大阪市内の間を結ぶ都市間移動として、日本初の商用運航が検討されていましたが残念ながらデモフライトのみになってしまいました。(アメリカではすでに商用運航が始まっています。)

技術とインフラの課題

夢のような話に聞こえますが、空飛ぶクルマの実用化には多くの課題があります。

1. 安全性の確保

空を飛ぶという以上、墜落や衝突は命に直結する問題で現在の自動車以上に冗長性の高い設計が求められており、バッテリーの耐久性、飛行中のトラブル時の着陸手段など、多くの安全対策が必要になります。

2. インフラ整備

eVTOLは滑走路を必要としないが、それでも離発着のための「バーティポート(Vポート)」と呼ばれる専用施設が必要になります。大阪万博では仮設的に設けられているが、社会全体での普及には都市部の再開発と法整備が不可欠です。

3. 騒音と環境への配慮

電動とはいえ、大型ドローンのようにプロペラで浮上するため、騒音対策も重要になります。住宅密集地の上空を飛ぶ場合、住民への影響は避けられないです。

4. 費用とビジネスモデル

初期は1人あたりの移動コストが非常に高くなると思われます。いかにして採算の取れるビジネスモデルに落とし込めるか。オンデマンドでの運用か、定期便のような形か。

こう見ると重い課題ばかりで今の日本ではなかなか実現しなさそうに思いますが、社会実装に向けた実証実験が、万博をきっかけに本格的に始まってほしいなと思います。

空飛ぶクルマが変える社会

もし空飛ぶクルマが日常に普及したとすれば、社会はどう変わるのでしょうか?

少し想像してみましょう。

• 通勤時間の大幅短縮:大阪から神戸まで15分、関空まで20分など、都市圏の移動時間が一変するかも。

• 地方活性化:空路によるアクセスが容易になれば、過疎地域へのアクセス性も改善するかも。

• 災害時の支援:道路が寸断されても、空からの緊急搬送や物資輸送が可能になるかも。

• 新たなライフスタイルの誕生:郊外に住み、空飛ぶクルマで通勤するスタイルが広がる可能性もあるかも。

良さそうなイメージがたくさん沸いてきますが、それと同時に、「空の交通ルール」「無人機との共存」「事故時の責任の所在」など、今までにない法制度や社会設計が求められるようになるのではないかと思います。

大阪・関西万博は、空飛ぶクルマをはじめとする"未来技術"のショーケースであると同時に、それを実社会にどう落とし込むかという社会実験の場でもあります。空飛ぶクルマは「見せる技術」から「使う技術」へと移行し、いよいよ実用化に向けた重要な段階へと入ったと考えています。

万博後の未来を見据えて、政府も「空の移動革命に向けたロードマップ」を策定し、2030年頃の普及を目指しています。まずは観光地や空港連絡など特定エリアでの利用から始まり、やがて都市交通の一部として社会に溶け込んでいくことを期待しています。

現在、SF映画の中で見ていたような未来の入口に立っているのは間違いないでしょう。

空を見上げれば、そこに新たな交通インフラが広がっています。万博を訪れた人々は、未来の都市の姿を"実感"として目にし、「これからの暮らし」を自分ごととして考えることになると思います。

空飛ぶクルマは、単なる乗り物ではなく、社会の仕組み、都市の在り方、生き方をも変える可能性を秘めていると思う今日この頃でした。

「チケットを予約するときに個人情報がいっぱい取られる」やSNSで「開会式を逆再生すると怖い」や並ばない万博と言っていたのに入場も退場にもすごく並ばなければいけない、初日から雨漏りしているとか悪いこともいっぱい言われている今回の万博ですが、空飛ぶ車やIPS細胞、水素で動く動物型モビリティ(コルレオ)、生ごみを使って発電など、悪いこと以上に面白い未来になりそうな技術がいっぱいあります。せっかく日本で開催しているのだから万博に行ってみてもいいのではないでしょうか。

※万博は10月まで開催されています。

自分も今年帰省した際には一度大阪万博に行ってみたいと思います。

---------------------------------------------------------------------------------------

あきたDX通信>>>>> 編集長 伊嶋謙二 /// 編集スタッフ 伊藤真弓 澤田亜弓 /// 主幹:五十嵐健 /// エイデイケイ富士システム株式会社

Copyright(C)、エイデイケイ富士システム株式会社、掲載記事の無断転載を禁じます。