2024/06/10

ガバメントクラウドなど、行政DXが叫ばれるなかで、いま地方自治体も急ピッチで庁内DXの体制を推進しているところだ。DXと一口にいっても幅広いが、いま特に注目されているのは、さまざまな業務を自動化するRPAであったり、ローコード/ノーコードによるアプリ開発といったツールだろう。ここでは行政DXの成功事例として、秋田県庁の先進的な取り組みを紹介しよう。同庁は5年前にRPAを導入し、まさにコロナ禍から職員がシナリオを自作することで、年を追うごとに業務効率を向上してきた。県庁内に自走型のRPAを根付かせた秘訣について話を訊いた

秋田県が庁内でDXを大きく前進できた契機になったのは、やはり新型コロナウイルス(以下、コロナ)が全国に蔓延した時期であった。これは地方自治体のみならず、一般企業も同様のことだろうが、外出制限が出され、職員や社員がリモートワークで働かざるを得なかった頃と一致する。すでに秋田県庁ではテレワークも以前から進めていたが、やはりコロナ禍に本格的にデジタルシフトが始まったそうだ。 秋田県では、令和4年度(2022年)に県として「秋田県DX推進計画」を策定され、現在に至るまで施策を継続しているところだ。現在、県庁内で実質的なDXの実行部隊となるのは、今回の話をうかがったデジタル政策推進課と、デジタルイノベーション戦略推進室から成る「DXセンター」だ。同センターは昨年に発足し、約40名弱の職員が庁内横断で活動しているところだ。 デジタル政策推進課の熊谷善仁氏は、「コロナの影響により、デジタル技術を活用した多様な働き方が求められるようになったことがDX推進の一つのきっかけでした。コロナ禍で関連業務が増えるなか、とにかくDXを前に進めなければいけない状況になりました。また高齢化に伴う生産年齢人口の減少や過疎化、賃金格差など多くの課題に対応していくことを踏まえて、DX推進の気運も高まりつつありました」と当時を回想する。

秋田県庁 デジタル政策推進課 主査 熊谷善仁氏

秋田県庁 デジタル政策推進課 主査 熊谷善仁氏

DXを推進するにあたり課題になったのは、やはりデジタル・リテラシーだ。庁内の職員の業務の効率化はもちろんのことだが、DXを進めるうえでは、利用者視点で行政手続きのデジタルに対応できるようにする点も配慮しなければならないからだ。やはりデジタルサービスを使うには、年齢により利用者の適応度も異なる。特に高齢者はハードルが高いため、まずは地道に啓発活動を行いながら、デジタルデバイドを是正しなければならない。

デジタル政策推進課(当時)の森川麻実氏は「昨年6月には、高齢者向けにスマートフォン講座などの体験会を開きました。ここでメールやアプリの活用などをレクチャーしました。これまでに25市町村で計200回ほど開催しており、我々としても重点施策の1つになっています」と説明する。

秋田県庁 デジタル政策推進課(当時) 主事 森川麻実氏

秋田県庁 デジタル政策推進課(当時) 主事 森川麻実氏

このように秋田県は、DXの方針について誰もがデジタル化の恩恵を受けられる「デジタルデバイド解消、人に優しいデジタル化」を掲げて、「利用者ファースト」「データ活用による価値の創出」「人材育成」という3本柱を重要な視点と捉えて取り組んでいるという。

さて、DXの手始めとして、秋田県庁がRPA導入に踏み切ったのは5年前の2019年のこと。同庁は、RPAを行政事務の業務改善を推進するためのツールとして捉えており、「業務の見直しと組み合わせることで、DX推進を支えていくものである」と位置づけているそうだ。 熊谷氏は「RPAによって、業務の作業時間の短縮や人為的なミスを削減することで、職員でなければできない、企画立案といった価値の高い業務に充てる時間を増やしたいという思いがありました」と、RPA導入時の具体的な目的について語る。 ただし導入前の課題として、RPAをどのような業務や分野で活用できるのかという点が不明だったので、RPAの選定もひとつのハードルであった。また、RPAの運用に積極的に取り組める人材が不足していることも懸念された。企画提案コンペ)の結果、最も評価が高かった提案をしたエイデイケイ富士システム(以下、ADK富士システム)がベンダーとして選ばれた。 ADK富士システムは、同庁のネットワーク環境(LGWAN)に配慮し、当初はデスクトップ型RPAであるNTT-AT社の「WinActorシリーズ」を提案して、シナリオ作成も含めて担当していた。しかし2021年度、RPAテクノロジーズの「BizRobo!」への移行を提案したそうだ。 その経緯について、熊谷氏は「エイデイケイ富士システム様からは、5年計画のなかでサーバ型に切り替えて、庁内で自走できる体制にしましょうというご提案を頂いており、3年目にBizRobo! を導入することになったのです。ただし初めての製品なので、ヒアリング段階から、仕様策定などいろいろなお願いをして、迅速かつ丁寧なご対応をいただきました」と評価する。 まずRPAを適用するにあたり、効率化できそうな業務を全庁から公募し、デジタル政策推進課で精査して案件を決定したという。最初にBizRobo! が威力を発揮したのは、同庁の長寿社会課だった。老人ホーム向けの調査や厚生労働省からの調査、さらに同省から来る受信メールの振り分けにRPAを適用したそうだ。 森川氏は「WinActorから移行したシナリオを含め、RPAを活用する所属が増えてきたことで、庁内の職員もRPAの存在を知り始めたようです。これまでExcelのマクロで自動化していたものの、まだ連携できないアプリも多かったのです。それらも含めて自動化を進められるため、庁内に良い評判が広がってきました」と振り返る。

そして潮目が大きく変わったのは、ADK富士システムがRPAの実践研修を企画し、職員が自らシナリオ策定を試みることになってからだ。デスクトップ型のWinActorからサーバ型のBizRobo! に変更したのは、このタイミングを見計らってのことだった。

森川氏は「サーバ型のライセンスになり、シナリオをいくつ作ってもコストが変わらなくなったため、職員がいろいろなことを試せるようになりました。2023年度に庁内でRPAの実践研修の希望者を募ったところ、希望者が予定枠の10名を超えてしまいました。次回から定員と規模を拡大し、可能な限り希望者の要望に応えられるようにする予定です」と嬉しい悲鳴を上げる。

この実践研修は、基礎と応用を終えた職員らが、各課の業務でRPA化したい実案件を持ち寄り、自動化に向けたシナリオ作成を行うというものだ。この研修により「自分でもやれる」という自信が生まれ、かなり好評を博したという。さらに作成したロボットを部署に持ち帰ると、RPAが動いている画面を見た周囲の職員が「自分もやってみたい!」という反応を示す副次的効果も現われ、RPAの利便性が庁内で認識されるようになったのだ。

現在、BizRobo!は計41の業務で使われており、ロボット数は56体(タイプ:ベーシックエンジンロボット)に上る。その作業内容も、AI-OCRによる帳票の読み取りといったシングルタスクから始まり、徐々にデータの結合、ダウンロード、転送といった事務作業の連携を効率化に行えるものに移行し、さらにデータ入力や転記まで自動化するというように高度化してきた。

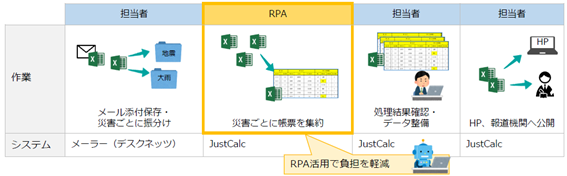

これまでのRPAの効果として特筆すべき点は、総合防災課「被害情報集約業務」だ。1つのロボットだけで、年間で約250時間の労働時間を削減できたというから、かなりの効果と言って良いだろう。そのほかのロボットも含めたBizRobo!の業務削減効果は、2023年度で年間2070時間ほどが見込まれており、一昨年度に比べて1000時間も削減され、その本領を発揮し始めた。

総合防災課の被害情報集約業務のロボット。年間250時間ほどの労働時間を削減

総合防災課の被害情報集約業務のロボット。年間250時間ほどの労働時間を削減

このように秋田県庁では、ADK富士システムとの伴走によって、RPAを自走する体制が順調に滑り出した印象だ。それに伴って、いくつかの新しい要望も上がっている。たとえば担当者の観点から、シナリオ作成時のユーザービリティのさらなる向上が挙げられる。 「現状のシナリオ作成では、手動でステップを1つずつ追加してロボットを完成させていますが、"こういうことがしたい"とか、"このエラーを解消してほしい"といったプロンプトの投入だけで、シナリオが構築される機能があれば、職員の負荷軽減につながると思われます」と熊谷氏。 まだRPAの利活用が全庁内で認識されてから間もないこともあり、現状では人材の再配置までには至っていないという認識だが、ロボット活用を前提とした課を新しく設けるよりも、いろいろな研修を通じて、さらに全庁的にRPAの認知度を高めることで、そのノウハウの共有につなげていく意向だ。 熊谷氏は「研修を終え、補助金の支払いなど全庁で展開できそうなシナリオが作成されており、来年度以降は課を跨いで横展開しようと考えています。シナリオをコピー&ペーストすれば簡単に使えるようになるため、全庁で適用すれば業務削減の効率も一気に広がるでしょう」と期待を寄せる。 最後に森川氏は「RPAの活用を庁内に拡大させるために、導入課の職員による成果事例の発表会などを開催できると良いですね。DX推進には、デジタル人材の育成も踏まえて、全庁的にデジタルの活用を推し進める機会を増やすことが理想的です。その一方で、業務そのものの見直しを行うことも重要だと考えています。行政事務では、自動化による効率化が見込めるものと、人間でなければ行えないものがあります。その点をしっかり見極めながらRPAを活用していきます」と、今後の展開について語る。 DXに着手しても、なかなか根付かない自治体も多いなかで、RPAの内製化を実現した本事例は、秋田県が全国の行政DXをリードする先進的なロールモデルとして注目されるだろう。

編集・監修:創生する未来編集部 執筆:井上猛雄